「本をつくる」をもっと身近に。自分だけのオリジナル冊子を作るなら【しまうま出版】![]()

📸 国内フォトブックのパイオニア!「マイブック」で特別な思い出を形に✨

あなたのブログやサイトに「マイブック」のアフィリエイトリンクを掲載して、フォトブック需要をキャッチしませんか?

「マイブック」は2000年のサービス開始以来、多くのユーザーに愛され、累計500万冊以上の実績を誇る東証グロース上場企業。

カメラ好きや子育て中のママ、旅行好きの方にぴったりのフォトブックサービスです!

🔹 「マイブック」のおすすめポイント

✅ 豊富な商品ラインアップ(ハードカバー、フォトボード、オートアルバムなど)

✅ 無料の作成ソフトで誰でも簡単にデザイン!

✅ 高品質な印刷&製本技術(自社工場生産で美しい仕上がり)

✅ 電話サポート完備で初心者も安心

🎯 特におすすめのユーザー層

📌 子育て中のママ・パパ:お子さまの成長記録に!

📌 旅行好きの方:旅の思い出を毎回1冊に!

📌 ウェディング関連:挙式やハネムーンの写真をフォトブックに!

📌 プレゼント需要:卒業・送別の記念にオリジナルギフト!

📌 カメラ・写真愛好家:作品をフォトブックにまとめてプロの仕上がりに!

🎁 おすすめ商品

💎 No.1人気! 高級感あふれる「ハードカバーフォトブック ART-HC」

🖼️ 飾れる写真「フォトボード」で思い出をインテリアに!

📚 大量の写真整理に「オートアルバム」(最大1600枚収納!)

ブログ・サイト運営者の皆さま!「マイブック」のアフィリエイトを活用し、訪問者のフォトブック需要をしっかりキャッチしましょう📷✨

今すぐ登録して、収益アップにつなげませんか? 🚀

![]() 「本をつくる」をもっと身近に。自分だけのオリジナル冊子を作るなら【しまうま出版】

「本をつくる」をもっと身近に。自分だけのオリジナル冊子を作るなら【しまうま出版】

~~~~ アフィリエイト広告を使用 ~~~~

新宿:東京の心臓部、その歴史・文化・地政学的視点からの詳細解説

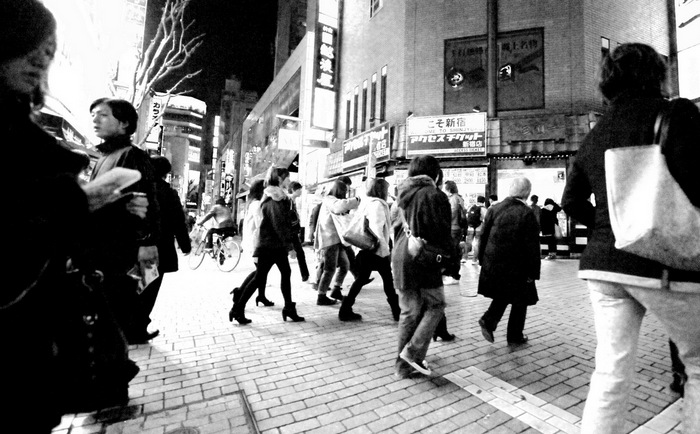

新宿は、日本最大級の繁華街とビジネス街を擁する東京都の中心地のひとつであり、商業・行政・文化・エンターテインメントの全てが集約されたエリアです。その成り立ちには歴史的な背景があり、戦後の復興とともに独自の文化が発展しました。また、国際都市・東京における地政学的な役割も大きく、政治・経済の観点からも注目されています。ここでは、新宿を歴史・文化・地政学の3つの視点から詳しく解説します。特に、夜にフォーカスして画像を載せていきます。

1. 新宿の歴史

① 江戸時代:宿場町の誕生

- 新宿の名の由来は、江戸時代の「内藤新宿(ないとうしんじゅく)」にあります。

- 1698年、甲州街道の宿場町として「高井戸宿」と「府中宿」の間に新しく設けられた宿場が「新宿」と名付けられました。

- 「内藤家」の領地であったため、「内藤新宿」とも呼ばれました。

当時の特徴:

- 宿場町として旅人や商人が集まり、茶屋・旅籠・遊郭が発展。

- 現在の「新宿御苑」は、内藤家の下屋敷(庭園)だった。

② 明治〜大正時代:鉄道の開通と近代都市への変化

- 1885年(明治18年)に「新宿駅」が開業。

- 1915年には「新宿御苑」が皇室庭園として整備され、一般公開されるようになった。

- この時期、新宿は「東京の郊外」として発展し、百貨店や劇場が登場。

当時の特徴:

- 新宿駅周辺は商業施設が増え、都市化が進行。

- 1923年の関東大震災で東京の中心部が壊滅し、新宿に人口が流入。

③ 戦後:繁華街・歓楽街としての成長

- 1945年の東京大空襲で壊滅的な被害を受けるが、戦後復興の中で急速に発展。

- 1947年、新宿は東京都に編入され、新宿区が誕生。

- 1950年代には映画館や劇場、飲食店が集まり、新宿が日本最大の繁華街へと成長。

- 1960年代には新宿ゴールデン街、歌舞伎町が発展し、文化人や学生運動の拠点にもなった。

当時の特徴:

- 西口には東京都庁が建設され、ビジネス街が形成。

- 歌舞伎町は日本最大の歓楽街として発展。

2. 新宿の文化

新宿は、演劇・文学・音楽・アート・映画など、様々な文化が生まれた場所としても知られています。

① 文学と演劇

- 三島由紀夫、村上春樹、大江健三郎、太宰治など、多くの作家が新宿にゆかりを持つ。

- 新宿ゴールデン街は、小説家や映画監督が集う場所として発展。

- 紀伊國屋ホール(紀伊國屋書店)は、日本の演劇文化の中心地の一つ。

② 映画とサブカルチャー

- 新宿武蔵野館(1920年開業):日本最古級の映画館。

- 新宿バルト9、TOHOシネマズ新宿など、現代の映画文化の中心地。

- ゴールデン街には、大島渚、寺山修司、荒木経惟(アラーキー)などの映画監督・写真家が通ったバーが多い。

③ 音楽とライブハウス

- 新宿ロフト(1976年開業):日本のロックシーンの聖地。

- 新宿ACBホール:パンク・ハードコアの拠点。

- 新宿ピットイン:ジャズの名門ライブハウス。

3. 新宿の地政学的役割

新宿は、東京都内でも特に政治・経済・交通の要所として重要な役割を果たしています。

① 東京都庁と行政機関

- 1991年に新宿区西口に「東京都庁」が移転し、都政の中心地となる。

- 多くの大手企業の本社や外資系企業の支社が集まるビジネスエリア。

② 新宿駅:日本最大の交通ハブ

- 1日平均利用者数約350万人(世界最多)。

- JR、東京メトロ、小田急線、京王線、西武新宿線が交差するターミナル駅。

- 成田・羽田空港へのアクセスも良く、訪日観光客の拠点。

③ 多文化都市としての新宿

- 新宿には在日韓国・中国人、ネパール人、フィリピン人など、多くの外国人が居住。

- 新大久保エリアは「コリアンタウン」として発展し、K-POPや韓国料理の中心地。

- 西新宿五丁目にはイスラム教徒向けのハラールレストランも多い。

④ 新宿歌舞伎町:東アジア最大の歓楽街

- 日本最大の歓楽街として、飲食店・バー・ナイトクラブ・ホストクラブ・風俗店が密集。

- **新宿コマ劇場(現・TOHOシネマズ)**が1956年に開業し、大衆文化の中心地に。

- 外国人観光客が増加し、アジア圏の観光客向けのナイトスポットが急増。

新宿は、歴史・文化・地政学が交差する都市

- 歴史的背景

- 江戸時代の宿場町としてスタートし、鉄道とともに発展。

- 戦後復興から急成長し、日本最大の繁華街へ。

- 文化的側面

- 文学、映画、演劇、音楽、サブカルチャーの発信地。

- ゴールデン街や歌舞伎町に象徴される独特のナイトカルチャー。

- 地政学的視点

- 東京都庁の存在により、政治・経済の中心。

- 交通の要所として、国内外の人々が行き交う。

- 多文化都市として、外国人居住者・観光客が増加。

新宿は単なる繁華街ではなく、東京の中心として歴史・文化・政治・経済が交錯するダイナミックな都市です。

夜の新宿の役割:歓楽・経済・文化・治安の視点からの徹底解説

新宿は日本最大の繁華街であり、昼と夜でその性質が大きく変わる都市です。昼間は東京都庁を中心とした行政・ビジネスの拠点として機能する一方で、夜になると新宿は一変し、エンターテインメント、歓楽産業、観光、文化の中心地となります。

夜の新宿は単なる「眠らない街」ではなく、東京の経済・文化・社会を支える重要な役割を持っています。本記事では、夜の新宿の役割を歓楽・経済・文化・治安の4つの視点から詳しく解説します。

1. 夜の新宿の歓楽街としての役割

① 歌舞伎町:日本最大の歓楽街

新宿の夜の中心は、歌舞伎町です。ここはバー、ナイトクラブ、ホストクラブ、キャバクラ、風俗店、居酒屋、カラオケ、ゲームセンター、映画館などが密集する、日本最大級のナイトスポットであり、「眠らない街」として知られています。

- 1950年代:戦後復興期に新宿コマ劇場(現・TOHOシネマズ新宿)が開業し、劇場文化と歓楽街が融合。

- 1970年代〜1980年代:高度経済成長とバブル経済の波に乗り、ホストクラブ・キャバクラ・ラウンジが増加。

- 2000年代以降:訪日外国人観光客の増加により、外国人向けのナイトスポットやカジノ風バーが増加。

② ホストクラブ・キャバクラ文化

- ホストクラブとは、男性ホストが女性客を接待し、高額なシャンパンやドリンクを販売する店。

- キャバクラは女性キャストが男性客と会話しながら飲食を提供する接待業態。

ホストクラブの特徴

- ホストクラブは歌舞伎町の名物で、カリスマホストがアイドル並みの人気を誇る。

- 「ローランド」「一条ヒカル」などの有名ホストは、SNSやメディアを通じて全国的な影響力を持つ。

- 「億越えプレイヤー」と呼ばれる売上1億円以上のホストも存在し、歌舞伎町経済を支える。

キャバクラの特徴

- キャバクラは全国に展開するが、歌舞伎町の店舗は格式が高く、一流のキャストが在籍。

- 高級クラブでは、政治家や経済人が接待の場として利用することも。

2. 夜の新宿の経済的役割

① ナイトエコノミーの中心

夜の新宿は、日本のナイトエコノミー(夜間経済)の中心です。ナイトエコノミーは飲食、エンタメ、観光など、夜間に活性化する産業のことで、観光庁もその推進に注力しています。

- 歌舞伎町の経済規模:年間約1兆円以上。

- 外国人観光客の消費:特に中国・韓国・台湾の旅行客が多く、ナイトスポットでの消費額が高い。

- 飲食業の発展:深夜営業の居酒屋、ラーメン店、バーが多く、観光客や仕事帰りのビジネスパーソンを支える。

② 風俗産業の経済的影響

- 風俗店(ソープランド、ピンサロ、デリヘルなど)は、都内でも歌舞伎町に集中しており、巨大な市場を形成。

- 近年は「外国人観光客向けの風俗店」も増加し、インバウンド需要を取り込む。

3. 夜の新宿の文化的役割

① ナイトカルチャーの発信地

新宿は、日本のサブカルチャーやアンダーグラウンド文化の発祥地でもあります。

ゴールデン街

- 戦後の闇市から発展し、現在は200軒以上の小さなバーが密集するエリア。

- 映画監督、作家、写真家が集う文化人の聖地。

- 大島渚、寺山修司、村上龍、村上春樹らが通ったことで有名。

ディープな音楽文化

- 新宿ロフト(1976年開業):日本のロックシーンの聖地。

- 新宿ピットイン:ジャズの名門ライブハウス。

- ACBホール:パンク・ハードコア系バンドの登竜門。

LGBTQ+カルチャー

- 新宿二丁目は日本最大のゲイタウンであり、ナイトクラブやゲイバーが密集。

- LGBTQ+コミュニティの拠点であり、プライドイベントの中心地。

4. 夜の新宿の治安と課題

① 犯罪の発生

夜の新宿は華やかな一方で、犯罪発生率が高いエリアでもあります。

- 歌舞伎町では「ぼったくりバー」「違法キャッチ」「闇バイト」などのトラブルが多発。

- 反社会勢力による影響もあり、違法風俗やドラッグ取引の問題も。

② 警察と自治体の取り組み

- 歌舞伎町交番(ゴジラロード沿い)は日本で最も多忙な交番の一つ。

- 警視庁の浄化作戦:違法風俗や違法キャッチの取り締まり強化。

- 街頭防犯カメラの増設:犯罪抑止のため、繁華街に多数設置。

③ 観光客の増加と治安のバランス

- 訪日観光客が増えたことで、夜の新宿は国際化が進行。

- 観光地としての魅力を維持しつつ、治安をどう保つかが課題。

夜の新宿は、歓楽・経済・文化・治安が交錯する特異な都市

- 歓楽街としての役割

- 歌舞伎町を中心に、ホストクラブ・キャバクラ・風俗店が集まる。

- ナイトエンターテインメントの発信地として、日本最大の歓楽街を形成。

- 経済的な役割

- ナイトエコノミーが巨大な市場を形成し、観光客の消費を促進。

- 飲食業・エンタメ業の発展を支える。

- 文化的な役割

- ゴールデン街、ライブハウス、LGBTQ+コミュニティなど、多様な文化が共存。

- サブカルチャーの発信地としての重要な役割。

- 治安と課題

- 犯罪の多発地域であり、警察と自治体の取り組みが不可欠。

- 観光客増加による影響と治安維持のバランスが重要。

新宿の夜は、日本の社会・文化・経済が交錯する場所であり、その多面性こそが「眠らない街」としての魅力を形成しています。

・・・ 「夜の新宿」に贈るエッセイ ・・・

新宿の夜は、常に蠢いている。街が意識を持っているのではないかと思うほど、ここには明確なエネルギーの流れがある。昼間はビジネススーツの波が行き交うが、夜になればその規則性は崩れ、都市は自由で無秩序なパレットに変わる。

歌舞伎町の入り口、靖国通りの喧騒を抜けると、あらゆる光が視界を支配する。ネオン、LED、電飾、ピンクとブルーと赤が入り混じる光の渦。まるで、欲望の色彩見本のようだ。目の前を横切るホストたちの髪は白金や青紫に染められ、長いコートを翻しながら通り過ぎる。彼らの笑顔は計算され尽くしているが、目の奥には計算しきれない何かが残っている。

「お兄さん、飲んでいかない?」

派手なシャツを着たキャッチの男が、低い声で声をかける。見知らぬ土地に降り立った外国人観光客たちが、それに興味を示しながらも、一瞬の戸惑いを見せる。新宿の夜は優しくはない。優しくないが、冷たいわけでもない。都市の欲望と人間の業がむき出しになったこの街は、ただそこに存在するだけで、多くの人間を呑み込み、消化していく。

ゴールデン街へ足を向ける。ここは異空間だ。手のひらほどのサイズのバーが密集し、どの店にも個性がある。カウンターに並ぶボトルの影、煙草の煙、酔客の笑い声。そこには、作家と詩人、映画監督と写真家、消えた誰かの名前が染みついている。

「初めて?」

隣の席の男が声をかける。聞けば、彼はもう40年もここで飲んでいるらしい。新宿の夜に長く生きる者は、どこか静かな絶望を抱えている。しかしその絶望は、美しい形で結晶化していて、話していると妙に心が落ち着く。

夜の新宿は、無限の可能性と、底なしの闇の両方を抱えている。欲望にまみれながらも、どこか哀愁が漂う。誰かが夢を見て、誰かが夢から覚める場所。そして、明け方には街がまるで何事もなかったような顔をして、再びビジネススーツの波を迎える。

それが、新宿の夜の持つ、魔法のようなリズムだ。